Prima di tutti LEI, Ida Peyrot D'Agata

Ida, la partigiana di Avola

La Peyrot D’Agata consegnava i dispacci durante il nazi-fascismo.

A lei intitolata la sezione dell’Anpi di Avola

Moltissime sono state le donne che senza imbracciare le armi hanno contribuito alla caduta del nazi-fascismo. Un ruolo determinante fu quello della staffetta che aveva il compito di consegnare gli ordini. Fra loro Ida Peyrot D’Agata.

A lei, la sezione comunale dell’Anpi, presieduta da Liliana Calabrese Urso, ha dedicato il circolo e lo ha fatto pubblicamente nel corso di un incontro che si è svolto sabato alla presenza del presidente provinciale dell’Anpi, Aldo Lanza. Ida, conosciuta ad Avola come Regina, dal fondo valle di Perosa si arrampicava a piedi o con la bicicletta su per la mulattiera per consegnare i dispacci. Si alternava, in questa missione pericolosa, al marito, Franco D’Agata, giovane ingegnere siciliano che ogni giorno percorreva 40 chilometri per andare a lavorare alla Fiat, inizialmente all’ufficio progetti del compartimento ferroviario. Quando si conobbero al Gruppo Universitario Fascista a Torino aveva 19 anni. Lei Piemontese, di famiglia Valdese, lui Avolese, fu un colpo di fulmine, ma non solo, fu una condivisione di ideali e di impegno civico che li unì indissolubilmente. «Una donna forte, che sapeva unire l’impegno di donna, madre, di educatrice con quello di staffetta – la ricorda con grande ammirazione il secondogenito che all’epoca era proprio piccolo, Gaetano D’Agata, -. Ho l’immagine nitida di quelle gerle che contenevano di tutto, anche i ruoli. E poi i rastrellamenti dei Tedeschi e l’esplosione di un mortaio che disintegrò una finestra, le schegge di vetro che mi caddero addosso». Il suo impegno, dilatato oltre i confini della famiglia, l’accompagnò anche in terra di Sicilia dove fece ritorno insieme al marito, alla fine della guerra, dopo un viaggio in un carro bestiame insieme ai figli Bianca e Gaetano. «Ad Avola si batté per migliorare la qualità della vita delle donne, quelle dei quartieri più popolari, le spinse a votare per il referendum, monarchia o repubblica. Ricordo un seggio, all’epoca si chiamava Agenzia, non so perché, in via Napoli, c’era un impalcato e io, dall’alto, guardavo la gente votare dalle fessure degli assi». Nel 1950, la prima tessera dell’Udi fu quella di Ida-Regina, ma la tessera del Pci, la numero 1938217 l’aveva già dal 1947. «Una donna battagliera- l’ha definita la presidente dell’Anpi – non era solo una tesserata, ma un membro attivo che non disdegnava di scendere in piazza, accanto ai giovani».

Gabriella Tiralongo

Martedì 01 Novembre 2011 in "la sicilia"

ed.Siracusa, pagina 34

pubblicato anche su "Patria Indipendente"

| – Il partigiano PAOLO CARUSO , nome di battaglia "Moro", grado "Intendente", nel Reparto Pinan Cichero – Dist. Dartagnan, per il Comando Regionale Ligure nella sesta zona operativa del C.L.N. – C.V.L. |

(Ringraziamo Peppe Caruso Cocula, figlio di Paolo, per averci fornito copia di questo materiale

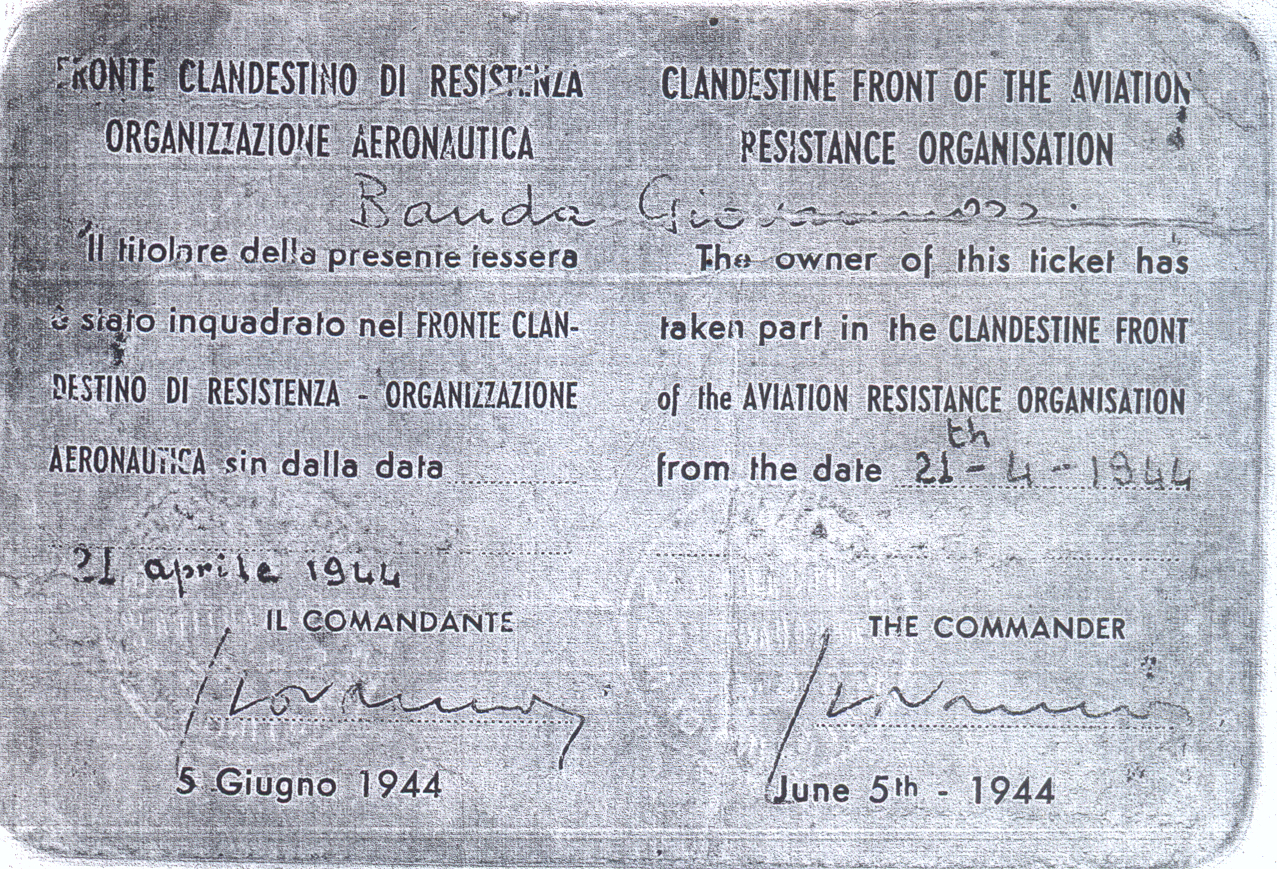

| – L'aviere PAOLO CORSICO , del Fronte Clandestino della Resistenza – Organizzazione Aeronautica |

(Ringraziamo Peppino Corsico, figlio di Paolo, per averci fornito copia di questo documento)

– Corsico Paolo di Giuseppe nato ad Avola il 23 gennaio del 1918, sin dalla data del 21 aprile 1944 nella Banda "Giovannotto".

La caratteristica di questa Banda è data dal fatto che essa a differenza delle altre Bande composte da personale sbandatosi all’8 settembre 1943 e successivamente radunatosi intorno ai vecchi ed ai recenti comandanti – si costituì con la quasi totalità dei militari dell’Aeroporto del Littorio e dei reparti del S.A.S. ivi dislocati, senza alcuna soluzione di continuità nel comando.

La Banda “Giovannotto” – così detta dal nome di copertura del suo Comandante – venne costituita nell’ottobre 1943, ad opera del Maggiore Massimo GIOVANNOZZI, con personale dell’Aeroporto di Vigna di Valle.

All’atto della sua immissione al Fronte Clandestino (gennaio 1944), aveva raggiunto una organizzazione interna che le permetteva una certa indipendenza di azione. Era già in collegamento, per opera del Comandante, con il Colonnello MONTEZEMOLO, il Generale CAPPA, il Prof. PATRISSI, il Senatore MOTTA, allora Commissario per la Città di Roma e con l’Ambasciatore d’Inghilterra presso il Vaticano, Ecc. OSBORNE, attraverso il quale il Maggiore GIOVANNOZZI riusciva a realizzare il tanto auspicato collegamento con l’Intelligence Service.

– CARUSO GREGORIO |

IL SARTO DI AVOLA CHE SOGNÒ DI VOLARE

Il sarto di Ulm di Bertolt Brecht, sognò di volare, e non ci riuscì!

Il sarto di Ulm di Bertolt Brecht, sognò di volare, e non ci riuscì!

Il sarto di Avola, a differenza di quello di Ulm, volò!

E vola ancora nel mito dei ricordi di una figlia, che qui appresso ne scrive, e a noi fa piacere rendere pubblica quella piccola storia di un uomo che visse – per – e – con – le sue idee.

A noi che siamo assetati di storie belle, e degne di essere narrate.

Quel sarto, che, assieme al calzolaio Orazio Parisi, fu, all’inizio degli anni Venti del Novecento tra i fondatori del Partito Comunista ad Avola.

Filomena Caruso parla del papà e della mamma, impegnati in tutta la loro vita a sostenere dignitosamente quello in cui credevano, senza guadagnarci nulla di personale, anzi, rimettendoci.

È giusto e opportuno parlare di un antifascista come Gregorio Caruso, il sarto comunista di Avola. È lecito parlarne in una città che in questi anni ha forse smarrito l’idea che si possa volare, e che, invece, dovrebbe provarci, come fece il sarto di quell’Avola che ci ha preceduto nel Novecento.

È giusto e opportuno parlare di un antifascista come Gregorio Caruso, il sarto comunista di Avola. È lecito parlarne in una città che in questi anni ha forse smarrito l’idea che si possa volare, e che, invece, dovrebbe provarci, come fece il sarto di quell’Avola che ci ha preceduto nel Novecento.

La figliola, nel rievocare la memoria del padre, procede per quelli che erano le pietre miliari delle tensioni e delle idee nei vari anni, dall’inizio del secolo con le speranza di una riforma agraria non realizzata dopo la guerra del 1915/’18, fino alle lacerazioni ideologiche del secondo dopoguerra, per come ne ha percepito il senso nelle discussioni in famiglia

Alla fine della sua narrazione ci trasmette uno spezzone di un canto di incoraggiamento, che compagni socialisti e comunisti ripetevano, in occasione di campagne elettorali del dopoguerra sostenute originalmente con poesie e con recitazioni, arte e impegno politico in un tutt’uno con la militanza.

Per questa semplicità espressiva, ferma nei valori mitici di una famiglia, Filomena ci dà il quadro reale e straordinariamente esemplare di quel vissuto di impegno e di dignità sotto il regime fascista, e, poi, sotto il regime democristiano.

Al funerale di Gregorio Caruso sventolava la bandiera rossa e tutti cantavano "... Bandiera rossa che trionferà!"

NELLE FOTO: Gregorio Caruso, la moglie (Giuseppina Bellofiore), e nella foto di gruppo la coppia con tutti i loro sei figli.

**********************************************************

Gregorio Caruso nacque ad Avola il 4 dicembre del 1891.

Molto giovane lavorò da sarto a Catania presso la “Sartoria” del maestro Moscatello. Fu lì che incominciò ad interessarsi di politica e di lirica.

Nella sua attività di sarto a Catania cuciva per i cantanti lirici e per i frequentatori di Teatro… il “sarto del nero”.

Era il suo orgoglio.

E poi… la prima guerra mondiale; lui non partecipò alla guerra perché claudicante.

Ritornato ad Avola, sposò nel 1919 Giuseppina Bellofiore, mia madre.

Ricordo che parlava spesso di “Riforma agraria” del 1918…

Il cavaliere Antonino D’Agata, col suo feudo “u Straricò”, diede un contributo a questa riforma.

Durante il fascismo , non prese MAI la tessera. Aveva sei figli (Sebastiano, Nicola, Enrico, Salvatore, Libero, Filomena), di cui tre richiamati durante la seconda guerra mondiale.

Ho un ricordo molto nitido (avevo forse quattro anni), seduta sulle ginocchia di mia madre che piangeva. Io le dicevo di non piangere, e lei mi rispose: “Vedrai, tra poco torna!”.

Cosa era successo?

Mio padre era nella sua sartoria, in via Lincoln, nel Palazzo “Di Pasquale”; passò un conoscente che lo salutò. Mio padre, sicuramente come sfottò, gli disse: “Di nuovo co birrittuni? Chi è stamattina?”.

Questo verme, non scrivo il suo nome, andò a denunciarlo e mio padre fu interrogato e tenuto sotto torchio per un bel po’.

Ritornò a casa visibilmente sconvolto, ma sollevato perché era stato rilasciato. Raccontò che ad un certo punto uno degli inquisitori disse agli altri: “Ma è un padre di famiglia! Lasciatelo andare”.

Ricordo che nel dopoguerra mio padre perse molti clienti (la lotta politica era feroce) perché i proprietari di terre erano tutti democristiani e mio padre rinfacciava loro che prima della Riforma agraria andavano in campagna col mulo e con i piedi avvolti negli stracci.

… E poi la militanza nel PCI, tesserato sin dal 1946.”

“La morti ri lu purpu è la cipudda, a niautri basta Priolu e Carruvedda”.

Mia madre fu segretaria di partito.

Gregorio Caruso, mio padre, morì il 9 marzo del 1971.

Giuseppina Bellofiore, mia madre, era nata il 2 gennaio del 1896 e morì il 10 agosto del 1988.

– COLETTA GIUSEPPE |

Nato ad Avola l’11/02/1920, contadino. Esercito, Fanteria, soldato. Partigiano in Piemonte da giugno 1944, 76a Brigata Garibaldi. Nome di battaglia “Romano”.

– D'AGATA GAETANO MICALE |

Antifascista. genitore di quattro figlie femmine e di tre figli maschi, tutti intrecciati nella loro vita con la storia antifascista della città. medico di una delle due condotte presenti in Avola all'inizio del Novecento (Esattamente quella collocata nel Villaggio Enel della Società Elettrica, nei pressi di Cava Grande del Cassibile) il 28 ottobre del 1926 fu dichiarato decaduto dall'incarico, perché si rifutò di aderire al Partito fascista, per aver rifiutato di piegarsi alla prestazione di giuramento al Fascismo e dover rinnegare la libertà a cui era legato.

– DENARO SALVATORE FILIPPO |

(Nato ad Avola 12-05-1918//fucilato a Cefalonia 24/09/1943).

Sottotenente di Vascello della Marina Militare Italiana, Reparto "Argostoli", fucilato dai Tedeschi a Cefalonia, nei pressi di una casetta rossa.

Subito dopo la divulgazione dell'armistizio dell'8 settembre 1943, inizia la violenta ritorsione dei Tedeschi contro i nostri soldati che non si rendono conto di quanto sta succedendo.

I primi Avolesi a cadere, proprio 1'8 settembre, sono: il fante Bulgaretta Paolo, classe 1922, che muore a Rodi; il fante Caia Gaetano, classe 1921, disperso; l'artigliere Manfredi Corrado, classe 1918, che muore a Fiume.

Dopo tale data, altri Avolesi vengono barbaramente trucidati dai tedeschi. A Cefalonia, il 24 settembre, il sottotenente di vascello Denaro Salvatore, classe 1918, (doc. 50) viene fucilato insieme al compaesano Rametta Corrado, il quale riesce a salvarsi in modo veramente rocambolesco.

Subiscono la stessa sorte il sottotenente di fanteria Caldarella Antonino, classe 1920, il 7 ottobre a Kucj (Albania) e il fante Passarello Antonino, classe 1923, il successivo 20 novembre, a Kremma (Montenegro).

L'eccidio di Cefalonia fu compiuto da reparti dell'esercito tedesco a danno dei soldati italiani presenti su quelle isole alla data dell'8 settembre 1943, giorno in cui fu annunciato l'armistizio di Cassibile che sanciva la cessazione delle ostilitα tra l'Italia e gli anglo-americani. In massima parte i soldati presenti facevano parte della divisione Acqui, ma erano presenti anche finanzieri, Carabinieri ed elementi della Regia Marina. Analoghi avvenimenti si verificarono a Corfù che ospitava un presidio della stessa divisione Acqui.

La guarnigione italiana di stanza nell'isola greca si oppose al tentativo tedesco di disarmo, combattendo sul campo per vari giorni con pesanti perdite, fino alla resa incondizionata, alla quale fecero seguito massacri e rappresaglie nonostante la cessazione di ogni resistenza. I superstiti furono quasi tutti deportati verso il continente su navi che finirono su mine subacquee o furono silurate, con gravissime perdite umane.

Data 23 - 28 settembre 1943

Tipo Caduti in combattimento, fucilazioni sommarie, rappresaglie

MORTI

Le stime delle vittime sono incerte, a seconda delle fonti e delle circostanze rientranti nel computo, da 1.700 a 9.400

Feriti 163 accertati (poi deportati)

Responsabili Truppe da montagna dell'esercito tedesco 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division "Prinz Eugen"

Motivazione Resistenza italiana all'attuazione, da parte dell'esercito tedesco, dell'operazione Achse, volta al disarmo e deportazione delle truppe italiane a seguito dell'armistizio di Cassibile.

– Di NATALE SALVATORE |

Nato ad Avola il 14/04/1917, muratore. Partigiano in Piemonte da ottobre 1944, 8a Divisione GL 2a Brigata.

– GIANGRECO FRANCESCO |

Il generale che non volle passare con la Repubblica di Salò e neanche al servizio dei Tedeschi e che fu rinchiuso in diversi campi d concentramento.

Generale nel 1942, fu destinato alla Divisione "Zara", in Dalmazia, e comandò il settore Spalato, Traù e quello di Knin, ove ebbe alle sue dipendenze anche i "cetnici del Dinara".

Qui venne colto di sorpresa dalla crisi dell'8 settembre 1943. Mentre i rappresentanti del Comando Supremo italiano ritenevano di condurre le trattative dell'armistizio con gli angloamericani nella massima segretezza, i tedeschi - come la storiografia ha accertato - erano al corrente di tutto e predisponevano adeguate contromisure con accortezza e precisione.

Pochi giorni prima dell'8 settembre il generale Giangreco, informato tempestivamente di un inspiegabile movimento di truppe corazzate tedesche in direzione di Knin, chiede insistentemente ordini al Comando Superiore di Zara e a quello di Fiume. Finalmente riesce ad ottenere quest'ordine, la cui logicità si commenta da sé: "Se chiedono di passare con le buone, lasciateli passare. Se fanno ricorso alla forza, opponetevi con la forza, evitando spargimento di sangue".

Il generale Giangreco, che aveva appreso con ritardo ormai irrevocabile la notizia dell'armistizio dalla radio croata, venne invitato dai tedeschi con le lusinghe e con le minacce ad allearsi con loro per combattere le truppe di Tito. Avendo opposto un deciso rifiuto, fu arrestato. Ebbe appena il tempo di impartire agli ufficiali l'ordine di non consegnare i fucili senza prima aver gettato gli otturatori nel fiume. Reo di "aver svolto azione contraria agli interessi del Reich", dal settembre 1943 al settembre 1944 fu internato nel Lager 64Z di Schokken (attuale Skoki) in Polonia. Successivamente venne trasferito a Posen nelle carceri delle SS e finalmente per sei mesi nel campo di sterminio di Flossenbürg.

Riuscì a sopravvivere agli stenti ed alle sofferenze, di cui parla nel memoriale, sfuggendo infine in maniera avventurosa alla sorveglianza delle SS.

| MARTORANA CORRADO |

Partigiano, nome di battaglia "Romeo", con la IV Brigata Garibaldina nei pressi del villaggio Vianino, vicino Parma dal 1943 al 1945.

Era lì arrivato dopo la ritirata dalla Russia...

Veniva anche detto "Il rosso siciliano".

(Ringraziamo Vincenzo Martorana, figlio di Corrado, per averci fornito copia di questo materiale)

– MONELLO PAOLO |

Nato ad Avola il 4 gennaio del 1900 e vissuto sino al 4 agosto del 1983.

Nato ad Avola il 4 gennaio del 1900 e vissuto sino al 4 agosto del 1983.

PER NON DIMENTICARE GLI “ANTESIGNANI” DEGLI OPPOSITORI AL FASCISMO vi porto a conoscenza di un Eroe, misconosciuto, volutamente o no. PAOLO MONELLO, don. Paolino per gli Avolesi.

Nelle elezioni a scheda aperta, indette dal Fascismo, il 6 aprile del 1924, con le quali si chiedeva di votare “Sì” oppure “No” al Fascismo, da antifascista per antonomasia, votò “No” al Fascismo.

Gli scagnozzi fascisti lo aspettarono fuori dal Seggio per ucciderlo a manganellate. Riuscirono ad afferrarlo ma, Paolo Monello, col suo fisico esile e scattante, si divincolò, si sfilò le maniche della giacca, e scappò. Ma le "squadracce" furono più veloci e, con una manganellata gli ruppero il setto nasale. Trasformando così la sua elegante fisionomia da naso greco.

Era mio padre, aveva soltanto 24 anni, ma aveva una fiera consapevolezza del Bene e de Male. Forse, se i più si fossero comportati come lui, ora non dovremmo ricordare i tanti stermini del secolo scorso.

– RAMETTA GIUSEPPE |

Nato a Avola il 20/01/1924, contadino. Esercito, Fanteria. Partigiano in Piemonte da inizio aprile 1945, 5a Divisione Maffei 75a Brigata Boggiani. Nome di battaglia “ Pepe”.

– ROSSITTO PAOLO |

Nato ad Avola l’1/01/1921. Partigiano in Piemonte, 2a Divisione Redi, 83a Brigata L. Comoli.

– ROSSITTO SEBASTIANO |

Nato ad Avola il 15/10/1921. Partigiano in Piemonte dal giugno 1944, 4a Brigata Mazzini.

– SANGREGORIO GIUSEPPE |

Nato a Avola ( Siracusa) il 10/03/1922. Partigiano in Piemonte dal 15 marzo 1945, 1a Divisione GL Brigata Valle Grana.

– SCIFO CARMELO |

Ten. Art. Compl., matricola 6342, l'intellettuale avolese

che dopo l'8 settembre 1943 rifiutò di passare con la Repubblica sociale fascista

e che non passò al servizio dei Tedeschi.

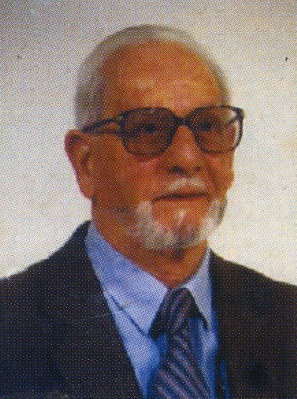

CARMELO SCIFO nacque ad Avola (SR) nel 1915. Laureato in Pedagogia e Filosofia partecipò alla Seconda Guerra Mondiale. Fu costretto ad interrompere l'insegnamento di Lettere nel ginnasio di Avola.

CARMELO SCIFO nacque ad Avola (SR) nel 1915. Laureato in Pedagogia e Filosofia partecipò alla Seconda Guerra Mondiale. Fu costretto ad interrompere l'insegnamento di Lettere nel ginnasio di Avola.

Richiamato alle armi nel 1941 fu destinato in Albania quale ufficiale di artiglieria ippotrainata.

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 fu deportato dai tedeschi negli Oflager Nazisti di Wietiendorf, Sandbostel (Germania Nord-Occidentale) e di Beniaminów (Varsavia). Si fregiò di due Croci al Merito di Guerra e ìl Presidente della Repubblica lo insignì del Distintivo d'Onore dei Patrioti Volontari della Libertà per essersi rifiutato, durante la prigionia nei Lager Nazisti, di servire il nazifascismo e di aderire alla R.S.I. di Mussolini.

Liberato dalle Truppe Alleate e rientrato in Italia nel 1945, riprese l'insegnamento come docente di Storia dell'Arte, Storia e Filosofia al Liceo Classico e, poi, di Pedagogia, Filosofia e Psicologia all'Istituto Magistrale.

Terminò nel 1981 il suo servizio scolastico come Preside nel Liceo Scientifico "E. Majorana" di Noto.

– TARANTELLO GIUSEPPE |

Nato ad Avola il 10/05/1916. Esercito, Fanteria, caporale. Partigiano in Piemonte da giugno 1944, 1a Divisione GL Valle Stura.

QUI DI SEGUITO L'ELENCO DI ALCUNI DEGLI I.M.I. Internati Militari Italiani (in tedesco Italienische Militär-Internierte - IMI) è la definizione attribuita dalle autorità tedesche ai soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori della Germania nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell'armistizio dell'Italia, l'8 settembre 1943. Dopo il disarmo, soldati e ufficiali vennero posti davanti alla scelta di continuare a combattere nelle file dell'esercito tedesco o, in caso contrario, essere inviati in campi di detenzione in Germania. Solo il 10 per cento accettò l'arruolamento. Gli altri vennero considerati prigionieri di guerra. In seguito cambiarono status divenendo “internati militari” (per non riconoscere loro le garanzie delle Convenzioni di Ginevra), e infine, dall'autunno del 1944 alla fine della guerra, lavoratori civili, in modo da essere utilizzati come manodopera coatta senza godere delle tutele della Croce Rossa loro spettanti. I 600.000 Internati Militari Italiani non furono i soli italiani a popolare i campi di concentramento e di lavoro nazisti. La condizione peggiore fu riservata agli 8.564 deportati per motivi razziali (quasi tutti ebrei), che furono condotti a morire ad Auschwitz e di cui solo in piccola parte furono selezionati per il lavoro coatto (ne moriranno 7.555, quasi il 90%).[1] Ad essi si aggiungono almeno altri 23.826 deportati politici italiani (22.204 uomini e 1.514 donne) i quali non erano condotti direttamente nelle camere a gas, ma erano condannati a morire di sfinimento attraverso le durissime condizioni di lavoro (ne morranno 10.129, circa la metà). |

– Accolla Francesco, Ten. Art. Compl., impiegato, matricola 105003, Via Milano 44, Avola

– Buscemi Salvatore, Cap. Comm. Compl., Via Cavour, Avola – Bellomia Rosario, S.Ten. Fant. Compl., Studente universitario, Via Francesco Azzolini n. 3, Avola – Consiglio Antonino, S.Ten. Genio Compl., Studente universitario, Via Venezia 67, Avola – De Grande Giuseppe , Magg. Art. SPE, matricola 152274, Avola – Di Maria Corrado, Ten. Art. Compl., Avvocato, matricola 47531, Corso Vittorio Emanuele n. 31, Avola – Munafò Gaetano, Cap. Fant. Compl., Insegnante, matricola 57281, Via San Francesco d'Assisi n. 25, Avola – Piccione Giuseppe, S.Ten. Fant. Compl., Professore, matricola 103555, Via Perticari n. 5, Avola |

PER FAR SAPERE AI PIÙ CHE NON SANNO

PER FAR SAPERE AI PIÙ CHE NON SANNO